【江戸〜大正時代の食器が人気の理由とは?】アンティーク食器の魅力と買取相場を解説

2025.11.02

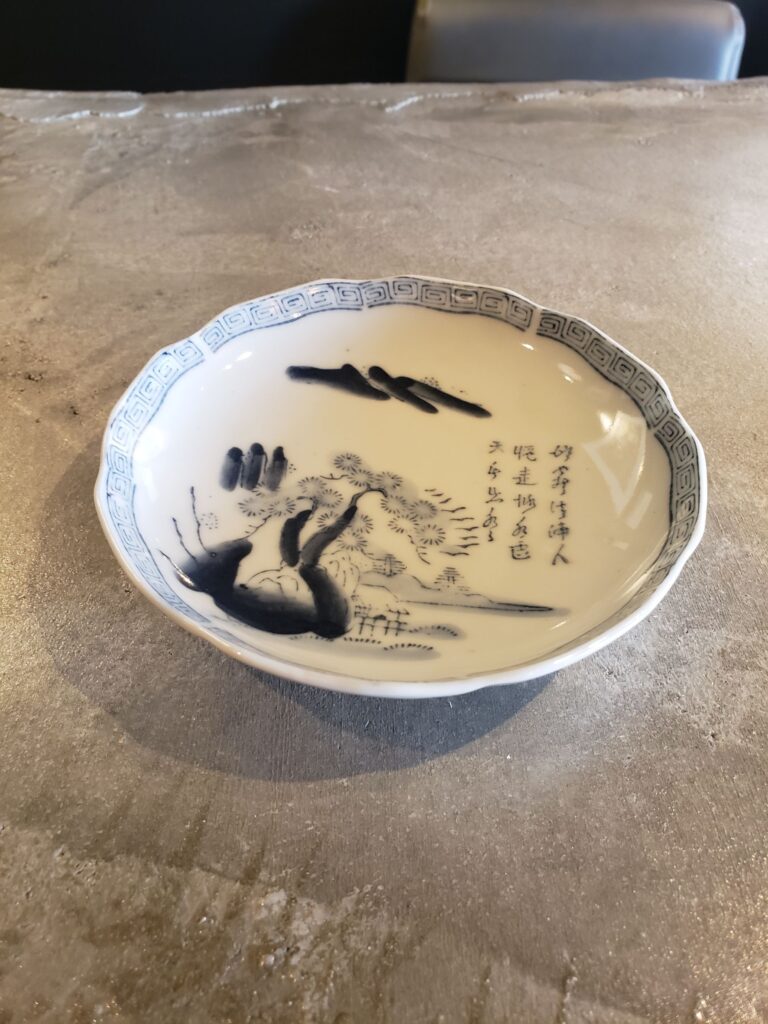

繊細な絵付けや手仕事の温かみ、そして現代にはないデザイン性から、コレクターやインテリア愛好家の間で高い人気を誇ります。

本記事では、江戸〜大正時代の食器が人気を集める理由、代表的な種類、そして実際の買取相場について詳しくご紹介します。

家に眠っている古い食器の価値を知るきっかけにしてみてください。

江戸〜大正時代の食器とは?

江戸時代から大正時代にかけての日本は、食文化が大きく発展し、庶民の生活様式や美意識が大きく変化した時代でした。

特にこの時期の食器は、単なる「器」としての役割を超え、芸術性や地域性を象徴する文化財として今も高く評価されています。

江戸時代(1603〜1868年)は、戦乱の時代を終えて平和が訪れ、町人文化が花開いた時期です。

茶の湯や懐石料理の流行により、美しい陶磁器や漆器への関心が高まりました。

有田焼・伊万里焼・九谷焼・京焼・瀬戸焼など、各地で窯業が盛んになり、地域ごとに個性豊かなデザインと技法が生まれました。

染付や赤絵、金襴手などの技法はこの時代に確立され、今もアンティーク愛好家の間で人気が絶えません。

また、江戸中期以降には輸出向けの陶磁器も多く生産されました。

ヨーロッパでは「ジャポニスム」と呼ばれる日本文化ブームが起こり、和食器の繊細な絵付けや自然モチーフが高い評価を受けました。

これにより、日本の食器は海外の王侯貴族のコレクションにも加わるほどの人気を得たのです。

一方、明治時代(1868〜1912年)に入ると、近代化の波が押し寄せ、食器のスタイルも多様化します。

文明開化によって洋食文化が広まり、ガラス製や洋風の陶磁器も登場しました。

明治期の職人たちは、西洋技術を取り入れつつも日本らしさを守るという独自のスタイルを追求し、その結果、明治伊万里や輸出九谷などの高品質な洋食器が誕生します。

そして大正時代(1912〜1926年)は、芸術運動「アール・ヌーヴォー」や「アール・デコ」の影響を受けた時期。

デザイン性の高いモダンな陶磁器や、日常使いを意識したガラス食器が登場しました。

伝統の技法と新しい感性が融合したこの時代の食器は、古き良き日本の美と近代デザインが共存する魅力的な作品群として、コレクターの間で非常に高い人気を誇ります。

このように、江戸〜大正時代の食器は、時代ごとの文化・美意識・技術革新を映し出す鏡のような存在です。

ひとつの器にも、職人の技や地域の特色、そして時代の空気が詰まっています。

現代の大量生産品とは異なり、ひとつひとつが手仕事によって生み出され、長い年月を経てもなお存在感を放ち続ける。

それこそが、今再び注目される理由のひとつといえるでしょう。

古い食器は「使う」ためだけでなく、「見る」「飾る」「伝える」ものとしての価値を持ちます。

歴史を感じる器を手に取ることは、その時代を生きた人々の暮らしや美意識に触れることでもあります。

そのため、江戸〜大正時代の食器は現在、国内外で芸術的価値と文化的背景を兼ね備えたアンティークアイテムとして高く評価されているのです。

人気の理由① 職人技と手仕事の美しさ

江戸時代から大正時代にかけて作られた食器が今なお多くの人を惹きつける最大の理由は、職人による緻密な手仕事の美しさにあります。

大量生産が一般化する現代とは異なり、当時の器は一つひとつが人の手で形作られ、絵付けされ、焼き上げられた“工芸作品”でした。

そのため、同じ模様でも少しずつ違いがあり、世界にひとつだけの味わいを持つことが魅力です。

江戸時代の陶工たちは、素材選びから釉薬の調合までを自ら行い、試行錯誤を重ねながら完成度を高めていきました。

特に有田焼や伊万里焼では、白磁の美しさを引き立てるために何度も焼成を繰り返し、手作業で絵付けを施していました。

赤絵や金襴手などの豪華な装飾技法は、職人の経験と感性が問われる難しい技法であり、熟練の手仕事が生み出す繊細な線や金彩の輝きは、現代の機械では再現できない深みを持っています。

また、九谷焼のように色絵の美しさを追求した焼物や、京都の清水焼のように優雅な筆致で描かれた文様なども、当時の職人たちの高い美意識を象徴しています。

一枚の皿や一つの湯呑みであっても、そこには作り手の息遣いや心のこもった表現が感じられ、単なる日用品というより“生活に寄り添う芸術”として受け継がれてきました。

明治から大正時代にかけては、産業技術の発展により輸出用の高級陶磁器も数多く生産されましたが、それでも絵付けや成形の最終工程は手作業が中心。

ヨーロッパの工芸品に負けないクオリティを目指した結果、日本の食器は「繊細で美しい」と世界中で称賛されました。

この時代の輸出品には、日本独自の美意識と西洋文化の融合が見られ、特に金彩やブルーの染付が施されたものは現在でも海外のオークションで高値で取引されています。

さらに、漆器や木工食器もこの時代ならではの魅力を放っています。

漆を幾度も塗り重ね、磨き上げる作業は非常に手間と時間がかかるため、完成まで数ヶ月を要することも珍しくありません。

漆の深い艶や、螺鈿(らでん)・蒔絵(まきえ)といった装飾技法は、当時の日本人の繊細な感性と、美を生活の中に取り入れる文化を象徴しています。

このように、江戸〜大正時代の食器には「手仕事ならではの不完全さ」が魅力として宿っています。

例えば、絵柄のわずかなズレ、釉薬のムラ、焼成による色の変化など、これらは欠点ではなく、人の手が生み出す“温かみ”と“個性”の証です。現代の完璧な工業製品にはない「ゆらぎ」が、見る人の心を惹きつけるのです。

また、職人たちは単に技術を磨くだけでなく、自然や季節、風景、動植物などの“日本的な美意識”を文様に込めてきました。

梅や桜、流水や波、唐草文様など、モチーフには平和や繁栄、長寿などの意味が込められています。

こうした文様一つひとつにも、使い手への思いや祈りが表現されており、そこに日本文化の奥深さを感じ取る人も多いでしょう。

つまり、江戸〜大正時代の食器が現代でも愛され続けているのは、単なる古さや希少性だけではありません。

一つひとつに込められた職人の技と想い、そして手作業による温かみが、今なお多くの人々の心を動かしているのです。

そのため、こうした食器は「飾って楽しむアンティーク」としてだけでなく、「歴史と人のぬくもりを感じる芸術品」としても価値が高まっています。

人気の理由② デザイン性と希少性の高さ

江戸時代から大正時代にかけての食器が、現代のアンティーク市場で注目されているもう一つの理由は、デザイン性と希少性の高さにあります。

時代を経ても古びることのない美しさ、そして現存数の少なさが、コレクターやインテリア愛好家の心を惹きつけています。

まずデザイン面での魅力として挙げられるのが、時代ごとの美意識と文化背景が反映されている点です。

江戸時代の食器には、町人文化が生み出した粋で洗練された意匠が多く見られます。

例えば、染付の藍色で描かれた波文や唐草文、松竹梅や桜などの縁起柄は、生活の中で幸福や繁栄を願う象徴でした。

これらの文様は単なる装飾ではなく、「日常の中に美を宿す」という日本人の感性を形にしたものといえます。

一方、明治から大正にかけての食器は、文明開化による洋風文化の影響を受けながらも、日本的な美意識を失わないバランス感覚が特徴です。

輸出用として作られた九谷焼やノリタケ製品には、アール・ヌーヴォーやアール・デコの流行を取り入れた絵付けが見られ、和と洋が融合した独特のデザイン性が高く評価されています。

こうした作品は、国内よりもむしろ海外で高く取引されることも珍しくありません。

また、希少性という観点から見ても、江戸〜大正時代の食器は非常に価値が高いといえます。

当時の焼物はすべて手作業で作られていたため、一つとして同じものは存在しません。

さらに、長い年月の中で破損や散逸してしまったものも多く、完品で残っている個体は限られています。

特に「共箱(ともばこ)」や「銘(作家印)」が残っているものは評価が高く、保存状態が良ければ数万円から数十万円で取引されるケースもあります。

また、地域ごとに異なる釉薬の発色や質感もコレクター心をくすぐるポイントです。

九谷焼の深い赤絵、有田焼の白磁の透明感、京焼の柔らかな筆致、瀬戸焼の落ち着いた風合い。

それぞれが土地の気候や土の特性によって異なる表情を見せます。

まさに「一点物の芸術品」といえるでしょう。

さらに、時代の移り変わりによって消えていった窯元や技法も多く、現代では再現が難しい作品も存在します。

たとえば江戸後期の伊万里焼の金襴手、明治期の輸出九谷の細密画などは、当時の職人技が極限まで高められた逸品です。

これらは今では「再生不能な文化遺産」として扱われ、国内のアンティークショップだけでなく、海外のオークションでも高値がつく傾向にあります。

また、デザイン性の高さはインテリアとしての人気にもつながっています。

和室だけでなく、洋風のリビングやカフェのディスプレイとしても調和しやすく、“使うアンティーク”としても楽しめる点が現代人に支持されています。

古い器に花を生けたり、小物を入れたりするなど、日常の中で新たな用途を見出す人も増えています。

こうした「古いものを現代に活かす」という発想が、アンティーク市場全体の盛り上がりを後押ししているのです。

デザインと希少性、この2つが掛け合わさることで、江戸〜大正期の食器は単なる古物ではなく、“時代を超えて受け継がれる工芸美”として価値を増しています。

特に美術的な観点からも、当時の器は「日本人の美意識と技術の結晶」とされ、美術館や海外コレクターによる所蔵も進んでいます。

つまり、これらの食器が現代で人気を集める理由は、“古い”からではなく、“今見ても美しい”から。

そして、“残っていること自体が奇跡的”だからなのです。

この2つの要素が、江戸〜大正時代の食器をアンティーク市場で永く輝かせる最大の理由といえるでしょう。

代表的な産地と食器の種類

江戸時代から大正時代にかけて作られた食器は、日本各地で個性豊かな発展を遂げました。

それぞれの産地には独自の歴史と技法があり、地域の風土や文化を映す“美の表現”として高く評価されています。

ここでは、代表的な焼き物の産地とその特徴を紹介します。

■ 有田焼(佐賀県)

日本の磁器文化の原点ともいえるのが、有田焼です。

江戸初期、朝鮮人陶工・李参平が泉山で磁石を発見したことから始まりました。

白磁の上に藍色で絵付けを行う「染付」や、華やかな「赤絵」「金襴手」などが代表的な技法です。

特に伊万里港から積み出されたことから「伊万里焼」とも呼ばれ、ヨーロッパへ輸出され高い人気を博しました。

その芸術的な美しさから、現代でも高級和食器の代名詞として扱われ、状態の良い古伊万里は数万円〜数十万円で取引されることもあります。

■ 九谷焼(石川県)

九谷焼は、加賀藩の保護を受けて発展した色絵磁器です。

「九谷五彩(緑・黄・紫・紺青・赤)」と呼ばれる独自の色彩表現が特徴で、絵画のような力強い筆致が魅力。

明治期には輸出用としてヨーロッパ市場でも人気が高まり、「ジャパンクタニ」として世界中のコレクターに愛されました。

特に細密な絵付けや金彩を用いた作品は、現在でも高値で取引されています。

華やかで存在感のあるデザインは、飾り皿や花器としても人気です。

■ 京焼・清水焼(京都府)

京焼は、公家文化や茶の湯の影響を強く受けた上品な焼物で、繊細な絵付けと優雅な色使いが特徴です。

特に江戸後期の清水焼は、薄造りの磁器に繊細な文様を描いた上品で洗練された佇まいが魅力。

季節の花や自然をモチーフにした意匠が多く、茶器や小皿、蓋物など幅広い種類があります。

作家ものの作品(例えば仁清、乾山、永楽など)は、美術的価値が高く、アンティーク市場でも評価が安定しています。

■ 瀬戸焼(愛知県)

瀬戸焼は「せともの」という言葉の語源にもなった、日本を代表する日常陶器の一つです。

素朴で温かみのある質感が特徴で、釉薬の種類が豊富。青磁、織部、志野など、多彩な表現が生まれました。

江戸期から庶民の生活を支え、大正期には西洋風の食器も生産されました。

実用的でありながら、時代を感じさせる落ち着いた色合いは、アンティーク初心者にも人気があります。

■ 美濃焼(岐阜県)

美濃焼は、茶の湯文化とともに発展した多彩な焼物です。

志野焼・織部焼・黄瀬戸など、豊かなバリエーションが魅力で、“形にとらわれない自由な美”を表現したスタイルが特徴です。

大胆な絵付けや歪みを生かした造形が、現代アートのような個性を放っています。

特に古志野や古織部は希少性が高く、保存状態によっては高額査定の対象となります。

■ その他注目の産地

- 備前焼(岡山県)

釉薬を使わず、焼き締めによる自然な風合いが特徴。土の質感が重厚で、茶器や酒器として人気。 - 唐津焼(佐賀県)

シンプルながらも温かみのある造形で、茶道具として高く評価。 - 波佐見焼(長崎県)

有田焼と並ぶ磁器産地で、江戸後期には民芸的な実用皿として広く普及。 - ノリタケ(愛知県)

大正期の代表的な洋食器ブランド。輸出向けの高級磁器で、アール・デコ調のデザインが海外で人気。

このように、江戸〜大正時代の食器には、地域の土・技法・文化・美意識が凝縮されています。

産地ごとの特徴を理解することで、買取査定の際にその価値をより正確に把握することが可能です。

また、同じ有田焼でも「古伊万里」「柿右衛門様式」「鍋島様式」など時期や窯によって評価が異なるため、専門知識を持つ査定士に依頼することが重要です。

これらの産地の器は、見て美しく、使って味わい深い“生きた美術品”として、今も多くの人々の暮らしやコレクションに彩りを与えています。

海外市場でも評価が高まる日本のアンティーク食器

近年、江戸時代から大正時代にかけて作られた日本の食器は、国内のみならず海外市場でも高い評価を得ています。

その背景には、「日本独自の美意識」と「職人の精密な手仕事」が、世界のコレクターやデザイナーの心を強く惹きつけていることが挙げられます。

まず注目すべきは、欧米を中心としたアンティーク市場の動きです。

イギリスやフランスなどのアンティークフェアでは、有田焼・伊万里焼・九谷焼などが根強い人気を誇り、特に「古伊万里」「明治伊万里」「金襴手」などは高値で取引されています。

これは19世紀後半にヨーロッパで起こった「ジャポニスム」つまり日本文化への憧れが再び注目されていることの表れです。

かつて、浮世絵や陶磁器が印象派の画家たちに影響を与えたように、現代でも日本のアンティーク食器は「ミニマルで繊細な美」として再評価されています。

また、ebayやEtsyなどのオンラインマーケットでも、日本のアンティーク食器の取引は非常に活発です。

特に海外コレクターから人気があるのは、

-

染付の伊万里皿

-

明治期の九谷焼の花瓶・飾り皿

-

柿右衛門様式のティーカップやポット

-

ノリタケ(Noritake)の大正洋食器シリーズ

など。

これらは一品ごとのデザインが異なるため、希少性が高く、状態が良ければ数百ドル〜数千ドルで販売されることもあります。

加えて、海外では「使うアンティーク」としての需要も拡大しています。

欧米の家庭では、古い和食器をディナープレートやティーセットとして実際に使用する人も多く、“実用的なアート”としての価値が定着しつつあります。

和食文化がユネスコ無形文化遺産に登録されたことも影響し、海外では「和の器=食文化の象徴」として高く評価されるようになりました。

中でも、有田焼や九谷焼の繊細な絵付け、清水焼の上品なフォルムは、西洋の食卓に自然と溶け込む上質なデザインとして人気を博しています。

一方で、希少性という点でも海外評価が高まっています。

江戸〜大正時代の食器はすでに製造が終了しており、現存数が限られる“アンティークとしての真の価値”を持っています。

特に、「共箱付き」「作家銘あり」「無傷の完品」といった条件を満たす場合は、海外オークションで非常に高額落札される傾向があります。

たとえば、明治期の金彩九谷の大皿が約20万円以上で取引された例や、古伊万里の染付セットが海外ギャラリーで数十万円の価格がついた例もあります。

また、海外バイヤーが注目しているのは「ストーリー性」です。

たとえば「この皿は江戸末期に茶人が使っていた」「この湯呑みは明治期の輸出陶磁器として作られた」など、背景や時代のエピソードがあるものほど価値が高まる傾向にあります。

日本の伝統技術だけでなく、「その器に込められた時間や文化の記録」が、海外のコレクターにとって非常に魅力的に映るのです。

最近では、北欧やアメリカのインテリアショップでも「Japan Vintage」として古い和食器を扱う店舗が増えています。

和モダンインテリアとの相性も良く、飾り皿やティーセットとして飾るだけで空間の雰囲気を格上げしてくれることから、デザイン業界でも注目の的です。

こうした動きにより、海外での需要が高まる一方で、国内市場でも価格が上昇傾向にあります。

つまり、江戸〜大正時代の食器は「日本の文化遺産」としてだけでなく、世界のアート・クラフト市場でも確固たる地位を築きつつある存在なのです。

美しさと希少性、そして時代背景を兼ね備えたこれらの食器は、今後も世界的な注目が続くでしょう。

買取相場の目安と高価買取のポイント

江戸時代から大正時代にかけて作られた食器は、芸術的価値と希少性から近年再び注目されています。

しかし、ひと口に「古い食器」といっても、産地・技法・保存状態・作家名・市場需要によって査定額は大きく変わります。

ここでは、代表的な買取相場の目安と、高価買取につながるチェックポイントを詳しく解説します。

■ 買取相場の目安

古い食器の買取価格は、状態や種類によって幅がありますが、一般的な相場は以下のとおりです。

| 種類 | 買取相場の目安 |

|---|---|

| 古伊万里(江戸中期〜幕末) | 3,000円〜100,000円以上 |

| 九谷焼(明治〜大正期) | 5,000円〜150,000円以上 |

| 柿右衛門様式(江戸後期〜明治期) | 10,000円〜200,000円以上 |

| 京焼・清水焼(作家銘あり) | 20,000円〜300,000円以上 |

| ノリタケ初期洋食器(大正期) | 10,000円〜80,000円前後 |

| 共箱付き漆器(蒔絵・螺鈿) | 15,000円〜200,000円以上 |

※上記はあくまで目安であり、作品や状態、箱・銘の有無によって変動します。

特に共箱(ともばこ)や作家銘が残っている場合は、評価が大きく上がります。

「共箱」とは作品とセットで作られた木箱で、蓋の裏に作家名や窯名、作品名などが記されていることが多く、真贋や来歴を証明する大切な要素となります。

この箱があるだけで査定額が1.5〜2倍になることも珍しくありません。

■ 高価買取につながるポイント

-

状態の良さが第一条件

ひび、欠け、金継ぎの跡がないかが大きな判断基準になります。

特に縁や底の割れは査定に影響するため、梱包や保管の際には注意が必要です。

とはいえ、古い食器はある程度の経年変化も「味」として評価されることがあり、希少な作品であれば多少の汚れでも価値が下がらない場合もあります。 -

作家・窯元の確認

裏面(高台)に刻印や銘がある場合、それがどの窯・作家のものかを調べましょう。

「鍋島」「柿右衛門」「永楽」「乾山」「九谷庄三」などの名が入っていれば、作家物として別格の評価がつきます。 -

シリーズ・揃いものはプラス評価

皿や茶碗など、同柄で複数枚セットになっているものは人気が高く、バラよりも高値で買取されやすいです。

特に、茶器・膳・重箱などは“揃い”で残っていることが希少であり、保存状態が良ければ数十万円単位になることもあります。 -

明治・大正期の輸出陶磁器は要注目

この時代に作られた輸出向けの伊万里・九谷・ノリタケ製品は、海外で高く評価されています。

「NIPPON」刻印が入ったものや、洋風モチーフ(バラ・孔雀など)の金彩絵付けは特に人気で、国内より海外市場の方が高く売れる傾向があります。 -

付属品・来歴を残す

箱、説明書、ラベル、購入時の証明書など、付属品が残っていれば必ず一緒に査定に出しましょう。

また、「祖父のコレクション」「旧家で保管していた」などの背景も、査定士にとっては重要な判断材料になります。

■ 注意したいポイント

一見すると古く見えても、「昭和以降の復刻品」や「観光地向けの土産品」である場合は、買取額が大きく下がります。

裏面に「Made in Japan」や「Noritake Japan」などの印字があるものは、戦後製である可能性が高いため、江戸〜大正期のものと区別することが重要です。

また、査定を依頼する際は、骨董品・美術品の専門知識を持つ買取業者を選ぶことが大切です。

一般的なリサイクルショップでは、こうした文化的・歴史的価値を正しく判断できないケースが多いため、古美術・アンティーク食器の査定経験が豊富な業者を選びましょう。

■ 古い食器の価値は“時代と技の証”

江戸〜大正時代の食器は、単なる古道具ではなく、職人の魂が宿る文化遺産です。

状態の良いものや作家銘のあるものは、想像以上の価値を持っている可能性があります。

「古いから価値がない」と思い込まず、まずは専門家の査定を受けることが大切です。

1枚の皿、1客の湯呑みから、思いがけない高価買取につながることも少なくありません。

売却時の注意点とおすすめの買取方法

江戸時代から大正時代の食器を手放す際には、「どこに・どのように」売るかで査定額が大きく変わります。

見た目は同じように見える器でも、査定士の知識・市場相場の理解度によって数倍以上の差がつくことも珍しくありません。

ここでは、後悔しないための注意点とおすすめの買取方法を詳しく解説します。

■ 1. まずは専門業者に査定依頼をする

古い食器を売却する際の第一歩は、「骨董・美術品に強い専門業者」に査定を依頼することです。

一般的なリサイクルショップでは、器の背景や技法を見極める専門知識がない場合が多く、時代物であっても「中古食器」として扱われることがあります。

一方で、骨董専門の査定士であれば、釉薬の種類・絵付けの特徴・作家銘などから正確な時代と価値を判断してくれます。

また、複数業者に査定を依頼することで、市場相場の比較がしやすくなります。

無料査定を行っている業者も多いため、まずは気軽に写真査定やLINE査定を活用するのもおすすめです。

■ 2. 出張買取を活用する

古い食器は割れやすく、運搬時の破損リスクがあるため、出張買取を選ぶ方も増えています。

査定員が自宅まで訪問して査定・引取まで対応してくれるため、重たい器を持ち出す必要がありません。

また、蔵や押入れに眠っている古食器をまとめて見てもらえるため、一点ごとの価値を見逃さない査定が期待できます。

江戸〜大正期のような時代物は、「まとめて査定したほうが高額になる」ケースも多く、シリーズや揃い物の価値を最大限に引き出せます。

■ 3. 骨董市・アンティークフェアでの販売

コレクターや業者と直接やり取りしたい場合は、骨董市やアンティークフェアへの出店も選択肢の一つです。

大阪なら「四天王寺骨董市」「浪速神社骨董市」、東京では「有楽町大江戸骨董市」などが有名です。

これらのイベントでは、実際に価値を理解している買い手が多く、希少な食器であれば高値での即売が見込めます。

ただし、出店料や運搬の手間がかかるため、初めての方は信頼できる業者に委託販売する方法が安心です。

■ 4. オンライン販売の活用(国内・海外)

現在では、国内向けのフリマアプリやオークションサイト、そして海外販売も盛んです。

例えば、国内では「ヤフオク」「メルカリShops」「BASE」などがあり、リメイク素材として需要の高い器も販売できます。

海外向けでは「eBay」や「Etsy」が人気で、特に明治〜大正期の輸出陶磁器は高評価。

ただし、国際発送には破損リスクや送料負担があるため、輸出経験のある業者を通じた販売代行が安全です。

■ 5. 売却前にやっておくべき準備

食器を売る前に、次のポイントをチェックしておくと高査定につながります。

-

汚れを軽く落とす

柔らかい布でホコリや汚れを取り除く(洗剤や漂白剤は厳禁) -

箱・付属品を探す

共箱・説明書・ラベルなどは必ず一緒に出す -

割れ・欠けを確認

査定時に申告しておくと信頼性が高まる -

撮影して記録を残す

後から比較できるよう、全体と銘の写真を残す

特に「共箱付き」「揃いもの」「作家銘あり」は価値が大きく変わるため、丁寧な準備が重要です。

■ 6. 注意点 焦って手放さないこと

古い器を整理する際に「早く片付けたい」と焦って売ってしまうと、本来の価値を見逃すことがあります。

古伊万里や九谷焼のように、後から作家名や制作時期が特定されて価格が数倍に上がるケースもあります。

そのため、複数の査定結果を比較し、信頼できる業者にゆだねることが失敗しないコツです。

■ 安心して売るには“知識と信頼”がカギ

江戸〜大正時代の食器は、見た目以上に奥が深い世界です。

適切に査定・保存されれば、1枚の皿が数万円、時には美術品として数十万円に化けることもあります。

大切なのは、「どこで・誰に・どのように」売るか。

専門知識を持つ査定士や、実績ある買取店を選ぶことで、器の本当の価値を正当に評価してもらうことができます。

古い器を手放すことは、過去の美を次の世代へつなぐこと。

売却は終わりではなく、“文化を引き継ぐ一歩”でもあるのです。

古い食器は「価値ある文化財」へ

江戸時代から大正時代にかけて作られた食器は、単なる“古い器”ではありません。

それは、時代を超えて受け継がれてきた職人の技術・文化・美意識の結晶であり、日本が世界に誇る工芸遺産です。

手に取れば、細やかな筆の動きや釉薬の深み、焼き上がりの柔らかな質感に、当時の空気が宿っていることを感じるでしょう。

そしてそれらは、江戸の町人文化、明治の文明開化、大正のモダンアートといった時代の変化そのものを映し出す“歴史の証人”でもあります。

■ 使うものから「残すもの」へ

現代では、江戸〜大正時代の食器は「使うための器」から、「残すための文化財」へと価値が変化しています。

陶磁器や漆器は、世代を超えて残ることで初めて“時代の記録”になります。

そのため、今の持ち主が丁寧に扱い、適切な形で次の世代や新たな持ち主に引き継ぐことが、文化の継承そのものなのです。

特に、当時の職人技は現在では再現が難しく、現存する器のほとんどが唯一無二の存在です。

焼成技法や絵付けの配合が失われた窯元も多く、ひとつの皿が持つ歴史的価値は年々高まっています。

それゆえ、骨董市場や海外のコレクターが注目し、価格だけでなく文化的価値そのものが再評価されています。

■ 「美」と「物語」を次の世代へ

古い食器には、必ず物語があります。

それは作り手の想いであり、使い手の生活の記録でもあります。

江戸時代の商家で使われた染付の膳皿、明治の輸出陶磁器として海を渡ったティーカップ、大正の洋館で並べられたノリタケのディナーセット。

どれも、ひとつとして同じ背景を持つものはありません。

その物語を理解し、共感する人のもとへと引き継がれることが、アンティークとしての本当の価値を生みます。

「手放す」という行為は、その物語を終わらせることではなく、次の人へとつなぐリレーのようなものなのです。

■ 正しい査定で“未来の文化資産”へ

しかし、どれほど価値ある器でも、正しい知識がなければその真価を見逃してしまうことがあります。

そのため、売却や整理を考える際は、古美術や骨董に精通した査定士に見てもらうことが大切です。

銘・釉薬・窯跡・共箱などを正しく見極めることで、

“ただの古道具”ではなく“未来に残すべき文化財”としての価値を再発見できます。

また、江戸〜大正期の食器は、国内だけでなく海外でも「ジャパニーズ・クラフト」として人気が高まっています。

そのため、国内市場だけでなく国際的な視点から査定できる業者を選ぶことも、高価買取へのポイントになります。

■ 捨てる前に、一度見てもらう勇気を

家の蔵や押入れに眠っている古い器の中には、思わぬ名品が隠れていることも少なくありません。

ひび割れや汚れがあっても、職人の手仕事が残る作品なら、修復や再利用の価値が認められることもあります。

「どうせ古いものだから」と処分する前に、一度専門家に見てもらうだけで、歴史を未来へつなぐ大きな一歩になります。

■ 古い器に宿る“時代の息づかい”

江戸〜大正時代の食器は、時代を超えて人々の暮らしとともにあり続けてきた存在です。

その美しさは、ただ装飾的なものではなく、「日常を丁寧に生きる」という日本人の心を象徴しています。

職人たちがひと筆ごとに込めた思いや、時代背景を感じながら器を手に取ること。

それこそが、アンティークを楽しむ最大の醍醐味です。

古い食器を残すことは、過去を大切にすること。

そして、その価値を次へと託すことは、日本文化を未来へと繋ぐ小さな継承行為です。

あなたの手元にある器も、もしかすると“次の100年”を語り継ぐ貴重な一枚かもしれません。

古い食器の出張買取は高価買取専門店【戎ノ蔵】にお任せください

引用元:【戎ノ蔵】公式サイト

大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・福井で古い食器の出張買取は高価買取専門店【戎ノ蔵】にお任せください!1件1件丁寧に、経験と知識が豊富な査定士の確かな目利きで、価値ある品を見極め高価買取いたします。戎ノ蔵なら状態の悪いモノ、他店で買取不可とされてしまったモノでも買取いたします。出張費は完全無料のため、まずはお気軽にお問合せください。