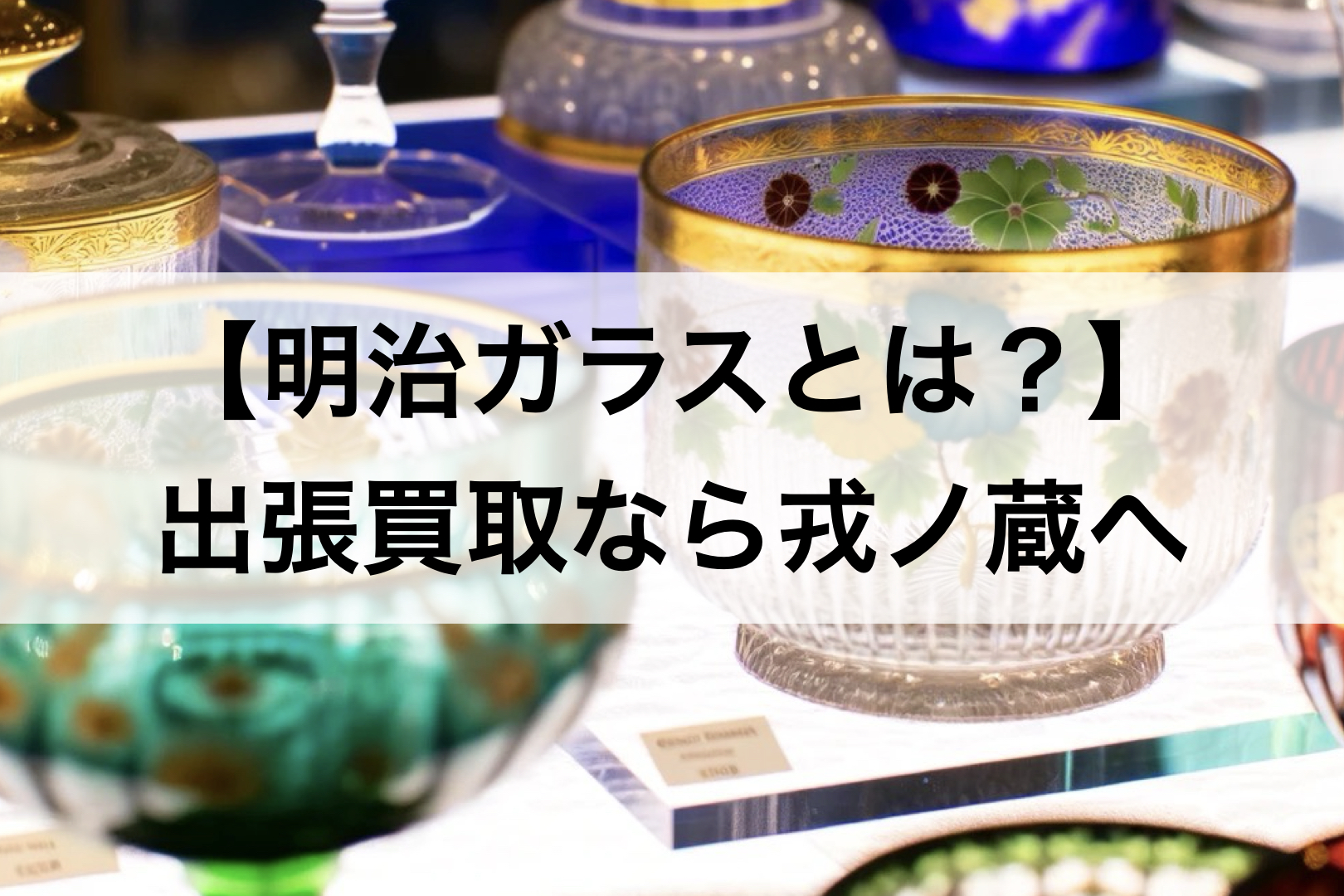

明治ガラスの歴史的背景

明治時代に入ると、日本は急速に西洋の科学技術と文化を導入し始めました。

これは、ガラス工芸においても顕著で、欧米から多くの技術が伝えられ、日本の伝統的な技術と融合することで独自のガラス文化が花開きました。

明治時代の工芸と技術革新

日本のガラス製造はもともと江戸時代に始まりましたが、明治時代に入ると政府の支援により、技術革新が進みました。

特に、国の近代化政策の一環として、1877年の東京国立博物館の設立など、工芸品を通じて国の文化的地位を高めようとする試みがありました。

ガラス製造技術も、国内の産業として育成されることとなり、外国の職人が招かれてその技術が導入されました。

その結果、透明度が高く精巧なデザインのガラス製品が多く生産されるようになり、国内外で高い評価を受けることになります。

欧米の影響と日本の伝統の融合

欧米の技術だけでなく、アートスタイルも日本に伝わりましたが、日本の職人たちはこれを単に模倣するのではなく、独自の解釈を加えて日本の伝統美と融合させました。

例えば、伝統的な日本画のモチーフを取り入れたガラス絵や、切子ガラスに西洋のエッチング技術を組み合わせた作品などが生まれました。

これらの作品は、明治時代の日本がどのようにして西洋の技術やデザインを取り入れ、それをもとに独自のスタイルを開発していったかを示す例として注目されています。

このようにして、明治時代のガラスは、技術的な進歩だけでなく、文化的な意味合いでも重要な役割を果たしました。

その独創的な美しさと技術の高さは、今日でも多くの人々を魅了し続けています。

これらのガラス作品は、日本の工芸史だけでなく、日本の近代化そのものを象徴するアイテムとして、世界中の美術館やコレクターによって高く評価されています。